Se habla de germinación cuando comienzan a crecer las plantas, a partir del brote de las semillas enterradas. Se trata de una forma peculiar de vida, porque el aumento de frondosidad y de volumen compensa su carácter inmóvil, mostrando el semblante animado de un cuerpo quieto. Con ello se obtiene un tipo único de manifestación natural, que no necesita desplazamientos para alcanzar la plenitud de su expresividad y el libre curso de su energía.

Con la escultura en madera ocurre lo mismo, porque sus obras también son construcciones fijas, pero se desarrollan a partir de una sustancia vegetal que las alimenta y les confiere su vitalidad, aunque haya sido necesario matar al proveedor para recrearlo.

Cada material empleado en la escultura determina una clase irrepetible de relación con quien lo trabaja. La arcilla despierta un placer táctil generado por su flexibilidad, el hierro provoca el desafío de su rigidez y el despliegue de fuerza física que exige su peso, pero la madera establece un vínculo de riqueza múltiple, donde confluye la sensualidad emanada de su calidez, los contrastes de tersura y rugosidad, los variables grados de resistencia a la sierra o el formón, la notable vastedad de su cromatismo. En ese trámite incide además la procedencia viva del material, que le suma otra calidad sensible a la que no son ajenos el ojo ni la mano. El lazo entre el escultor y la madera tiene toda esa fecundidad, pero tiene también algo más dramático: el carácter de un combate desigual, donde el hombre termina apropiándose de lo que eligió como objeto de su tarea, incorporándolo a su capacidad reconstructora e identificándose con algo que tuvo una vida propia y que él ha conseguido subordinar a la suya para transfigurarlo.

Por eso la obra de Ricardo Pascale es una germinación donde el impulso inicial asomó hace diecisiete años discretamente, igual que una planta nueva, con una moderación dada por la escala de las piezas y por el ánimo cauteloso del artista, para crecer luego gradualmente en audacias de diseño, en el volumen de lo que realizaba y en el compromiso con que lo emprendía. Eso después se elevaría no solo físicamente, dilatándose como lo hace el follaje, hasta imponer una imagen dominante en medio del jardín y transmitir la sensación de que el crecimiento ha culminado, aunque se trata en cambio de una etapa en el proceso incesante de expansión. Porque lo que suele llamarse creatividad es una manifestación que también germina y lo hace en las dos direcciones correspondientes, la visible y la impalpable, ya que crece por fuera a medida que la raíz se robustece por debajo. Igualmente, la creatividad es una batería de doble alcance, cuya potencia liberadora no funcionaría sin la capacidad disciplinaria y subterránea que la alimenta.

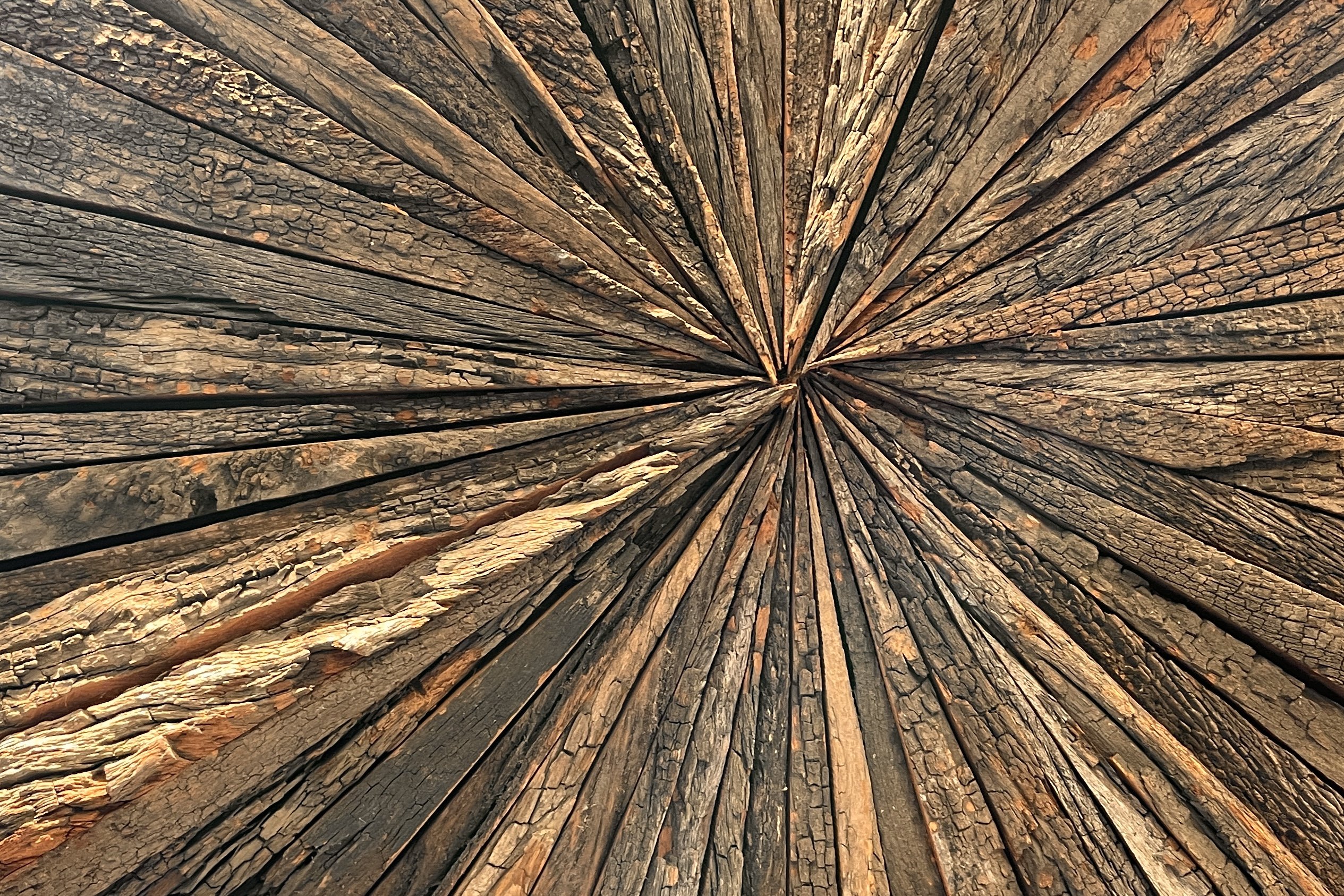

Un poeta es capaz de conferir a la palabra un sentido múltiple, porque al margen de su valor habitual le otorga otros alcances insólitos al engarzarla en la frase. Un escultor es igualmente capaz de abrirle un abanico de sorprendentes significados a la materia que emplea, con lo cual el virtuosismo de la manipulación se convierte en una suerte de alquimia, dotada de posibilidades de transmutación. Esa ductilidad ha sido visible en la obra de Pascale cuando se observa cómo consigue hacer de la madera un elemento de construcción (en un tambor truncado, que armó con tablones), un elemento de dinamización (en los rayos centrífugos de sus discos solares), un elemento de expresión (en los finos varales que dibujan su caligrafía en el espacio), un elemento de composición (en los conjuntos de postes agrupados) o un elemento de contemplación (en piezas de formato menor, donde lleva a la obra a fundirse con la base que la sostiene). La sustancia puede ser tan maleable como la sensibilidad de quien la interviene y como la imaginación que logra diversificar su apariencia.

Valiéndose de la pulpa de bravíos árboles indígenas, grandes leños desechables, varillas muy sutiles o manojos de astillas, el artista ha ido construyendo su paisaje personal, donde algunas incorporaciones son más inesperadas que otras, aunque todas se reencuentran en la perspectiva final de un mismo bosque. A partir del momento en que inauguró su trayectoria pública como escultor pueden rastrearse las etapas, igual que en los círculos interiores de un tronco. Ese desenvolvimiento concéntrico le ha permitido conquistar el sitio que hoy ocupa dentro y fuera del país, con obras implantadas en parques uruguayos pero asimismo en una plaza de Lima, un monte de Sajonia o un vergel de Venecia.

Las etapas de su carrera artística se abren como puertas sucesivas que permiten recorrer el ámbito de su producción, trayecto a través del cual crece la sensación de que el plástico se prolonga en ese espacio hasta convertirlo en una extensión de su presencia, no solo porque el goce de la realización unifica al hombre con su obra, sino porque además este siente que esos otros cuerpos que ha inventado tienen su propia energía, son el legado en que se desdobla y lo mantendrán vivo cuando muera.

EL COMIENZO

La primera exposición individual de Pascale tuvo lugar en 1995 en la sala de la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos. Lo que mostró colgado en los muros eran tablas a las que adhería astillas organizadas de acuerdo a diagramas muy precisos, que se originaban en algunas líneas sobre el papel y se trasladaban luego al tablero, para que el ritmo de los fragmentos dispuestos en el plano obedeciera a una geometría bastante libre, donde los cortes de la sierra no interrumpían sino que enhebraban la sensación vital que recorría cada composición.

Lo que atraía en esas propuestas era la sutileza del dibujo, que ondulaba en cada obra empeñado en no interferir en el protagonismo de la madera que lo envolvía, donde figuraba la cuidadosa gama tonal que lo recubría, confiada al arco natural de castaños y grises, con declinaciones hacia el rojo y el blanco, junto al aprovechamiento de texturas que tenían la ocasional opulencia de su rugosidad, el interés de viejas pátinas intocadas, el relieve de grietas y fibras leñosas que eran otro itinerario conductor dentro del cuadro. La elección de troncos tan rebeldes como el curupay, el lapacho o el ibirapitá no parecía casual, porque reflejaba el despliegue de fuerza con que el artista intervenía en ellos, como si la resistencia del material valorizara el esfuerzo físico que exigía trabajarlo y fuera una recompensa al culminarlo.

No fue difícil entonces imaginar el equilibrio que daba esa vertiente artesanal a la vida y al terreno laboral de Pascale, un hombre de escritorio que ya cincuentón se convertía también en un hombre de taller. La saludable compensación que se establecía entre su mesa de carpintero y su despacho revelaba líneas de utilidad recíproca en los dos lados de una balanza expresiva que puede ser doblemente provechosa. Desde Gauguin hasta Figari, los individuos de carrera pública ya encauzada, que frecuentan en plena madurez un quehacer artístico, pueden dar sorpresas imprevistas. Son casos en que la sensibilidad se descarga con demora, mostrando la índole singular de un proceso donde nada es casual, nada es predecible, nada es común, como síntoma de una libertad personal que se mantiene invicta.

A partir de 1995, la faena escultórica fue ganando más espacio y más relieve entre las dedicaciones de Pascale, confirmando que el entusiasmo inicial no era un impulso pasajero sino una opción tenaz, y que esa determinación inseparable de un ordenado proyecto de vida podía afianzarse hasta configurar en el área artística una trayectoria meteórica durante los años que siguieron. A pesar de que sus trabajos obtenían un veloz reconocimiento, él no deponía su pudor ni su reserva emocional, características de un hombre que solo vuelca el desenfado o el atrevimiento en su obra, a una altura en que ella aparecía revestida de un ascendente poderío formal y un juego imponente de volúmenes. Desde el momento en que se liberó del plano pudo descubrirse toda su capacidad para volar con la madera en el espacio.

EL DESARROLLO

En el año 2003 el escultor ya estaba en condiciones de lanzarse a una doble muestra, que en Montevideo se desplegó en el Centro de Exposiciones Subte y en el Museo de Arte Contemporáneo. Allí podían recorrerse las grandes series producidas por el artista, así como sus dibujos preparatorios, las maquetas y los testimonios fotográficos de obras implantadas en espacios públicos, con el doble propósito de ilustrar el proceso evolutivo de su lenguaje y ofrecer al visitante la creciente tensión de un estilo que ya era severo y despojado en los comienzos, pero que luego fue desnudando un dramático monumentalismo donde enarboló la madera para levantar unas propuestas de empecinada austeridad. Su manejo de los leños favorecía un magnetismo táctil que solo emana de obras donde se percibe la apasionada identificación del realizador con la materia que utiliza, aunque también traslucía, de manera cada vez más plena, cierta grandeza ensambladora que parecía movida por el mismo empuje germinativo del tronco que partió para construirlas.

Así el contador Pascale se instaló definitivamente en su otro oficio, una esfera de energías que el testigo desprevenido podía considerar ajena a sus ocupaciones habituales. Sin embargo era vecina de los afanes contables, porque desplegaba estrategias paralelas donde asomaban otros cuerpos de valores (esta vez visuales), se distribuían otras cifras (estéticas), se realizaban otras sumas (volumétricas), se ordenaban otras columnas (de materiales), se afianzaban otras relaciones (táctiles), y se perseguía en definitiva el mismo orden, la misma sensación de cálculo para organizar la realidad donde muchas cosas —y no solo los números— se dividen o se multiplican a fin de obtener un resultado válido.

Quien examinara las composiciones de moderado tamaño que había exhibido inicialmente, confrontándolas con las piezas colosales que años después integraron su envío a la Bienal de Venecia, podía apreciar el tránsito cumplido desde aquel menudo encanto de juegos tonales y pequeños engarces, que era una onda donde los cortes empezaban a levantar vuelo hasta la magnitud de un enorme tambor inclinado, cuyo despojamiento de medios cuajó de manera ideal en la pureza geométrica de ese cilindro trunco, y vinculaba su rigor de formulación a la resistencia de las maderas duras que lo abastecían. Esa misma desnudez era la que dominaba las grandes ruedas que Pascale esparció como circuitos múltiples de una idea en movimiento, o el bosque de mástiles por el que la mirada puede circular como si en el vistazo recuperara la espesura donde se originó y creció el ramaje.

Las altas palmeras que Pascale ha implantado en Sajonia y Montevideo son la flora de otro bosque. Armadas con retazos que se superponen y de paso establecen un ritmo que redobla la elevación del diseño, son respuestas a la fascinación que ejerce la materia, pero también son el propósito de recomponer la esbeltez vegetal que la mano del hombre suele abatir. Lo que cautiva en los planteos del escultor es la limpidez del diseño que anima cada pieza, empeñado en no entorpecer la respiración de la madera que la soporta, y que fue atrapada por el artista para luego dejarla nuevamente suelta en el aire. Por eso al final, cuando independiza de su mano la obra terminada, el gesto de Pascale libera a los tablones y los tirantes, como si se excusara por haberlos intervenido.

LA CULMINACIÓN

Hay etapas en la vida de un escultor que producen el mismo efecto de una onda cálida, porque dilatan los volúmenes y las formas igual que los cuerpos sometidos a toda fuerza expansiva. Eso ocurrió con un período en la trayectoria de Pascale cuyo mejor indicio fue el envío de 1999 a Venecia, donde el tema de la rueda y el cilindro alcanzaba su plenitud, alzándose en algún caso hasta la magnitud ciclópea del objeto. Pero hay otras etapas donde los trabajos del escultor parecen en cambio embarcados en una corriente fría, en tanto síntoma de una concentración que ya no apuesta al crecimiento exterior sino a la destilación, en menor escala, del sedimento que fue acumulándose en el período anterior, como si el artista manejara un crisol capaz de recoger la esencia de sus otras propuestas. El proceso opera allí con resultado menos aparatoso pero más seductor que la dilatación precedente. La fase fría, entonces, con su contracción formal y sus reducciones volumétricas, tiene la misma cualidad de un extracto del que solo rezuma lo esencial, igual que si la mano del artista lo exprimiera.

Reversibles y temporarios como el curso de las estaciones, esos ciclos eran el péndulo de una sensibilidad cuya aguja apuntaba en este caso a la modulación más discreta de un conjunto de obras que hacia 2005 exigían una contemplación más demorada, como suele suceder cuando un creador opta por una vertiente minuciosa y un sello delicado.

Paradójicamente, Pascale seguía manejando la reciedumbre del quebracho, pero la doblegaba al rebanarla en varillas radiales para componer una hilera de trabajos cuyo diagrama cabía definir como su «capítulo solar», abriéndose todos desde un centro a partir del cual esos tajos se extendían con el mismo impulso en fuga que tienen los rayos. Era evidente que había querido probar hasta dónde la materia podía ser dominada, para someterla a esa proeza de reducción, un juego que pedía aproximar el ojo de manera de observar la huella de la sierra sobre los delgados filamentos en que logró convertir victoriosamente sus chapas.

En algunos casos el centro era una grieta, entreabierta como una fina herida que ondulaba, a partir de la cual irradiaban las cintas leñosas hasta el limpio contorno del abanico de dos frentes, en cuyo derredor los contempladores debían circular para descubrir variantes en todas las caras. Con una década de labor a sus espaldas, el artista impresionaba entonces por el vertiginoso camino que lo había llevado a afianzar su control de un lenguaje cada día más audaz y más suelto, capacitado para igualar el calibre de un riesgoso proyecto, concretándolo en una obra de permanente aliento experimental donde no dejaba de plantearse dificultades para superarlas. Sobre esos pasos, seguramente sin advertirlo, fue cubriendo la distancia que separaba su habilidad inicial de las constancias de maestría que acompañaban su obra diez años después y que le permitieron disfrutar de un rango consagratorio, situado entre las presencias mayores de la escultura contemporánea en el país.

Ese relieve personal se afianzaría en los años siguientes. En 2007, por ejemplo, resolvió teatralizar una muestra en la Alianza Francesa montando las obras con un criterio escénico y agregando con ello un alcance dramático a la seducción particular de lo que exponía. Demostró así que su notable manejo del espacio no se reducía al papel y el peso que tenían allí sus piezas, sino a la disposición sugerente de estas para articular el espacio como lo haría un escenógrafo y extraer de las obras (múltiples, como una colonia de hongos esparcidos por el piso y los muros) el valor adicional que les otorgó en tanto fragmentos del decorado monumental que las contenía. Con su ademán teatral el escultor permitió descubrir que ahora su vuelo no se detenía en la superficie de los trabajos, sino que abarcaba la medida del aire que los apartaba o los agrupaba, extendiendo la tensión de su modalidad expresiva desde los objetos hasta los huecos dejados entre ellos.

LA PLENITUD

Al año siguiente, en la sala mayor del Museo Nacional de Artes Visuales, tuvo lugar lo que cabe considerar como una exhibición culminante en la carrera de Pascale. Se limitó a colocar cinco grandes obras en el recinto, transmitiendo una sensación de plenitud que fue una sorpresa y un impacto, aun dentro del empinado proceso que había marcado la trayectoria del artista. Lo que la mirada del público encontraba al ingresar a la sala era una enorme torre de astillas que se cruzaban determinando el ritmo dinámico de esa malla, de una movilidad que convertía el peso aparente de la sustancia en un gesto aéreo, y elevándose como una urdimbre de agujas cuya gracia crecía a medida que el ojo se apartaba. A continuación venía el voluminoso cesto reclinado, un tejido de varillas casi blancas que se alzaban hasta trazar un cono sobre su base circular, contrastando con el tonalismo pardo de la primera obra.

Luego, en el centro de la sala, estaba una pista de vigas añejas y rugosas que se extendía levantándose lentamente del suelo como el despegue de una rampa cuyo repecho parecía ennoblecer la dignidad de esas piezas de descarte, llenas de nudos y desgastes, perforaciones y matices que iban del amarillo al castaño, el gris y el rojo. Pero a un lado de ese camino se levantaba la hazaña opuesta, la de un delgadísimo tubo de varillas encoladas convertido en un elegante garabato en el espacio, un arco cuya flexibilidad parecía negar la rigidez original del material, igual que si el artista lo hubiera domesticado para dibujar en el aire esa gran curva y dejarla suspendida, elástica y flotante, documentando la derrota de una fibra indócil ante la tenacidad de su modelador. En ese caso parecía que el curso hubiera sido trazado por la pincelada de un pintor, el lápiz de un dibujante o la lámpara de mano de un iluminador, lo que recordaba las soluciones igualmente aéreas del norteamericano Puryear o algunas etapas de la madurez de Nelson Ramos.

Y en aquel acontecimiento del Museo Nacional de Artes Visuales por fin venía, al fondo del espacio, el oleaje de otra hilera de tablas que subían y bajaban como una marejada de cortezas que allí recuperaban la vitalidad de sus ondas y el alarde de sus crestas, delatando no solo la sabiduría del manejo sino la dinámica invasora del diseño. Los cortes y ángulos de la madera determinaban ese brío, aunque en ciertos casos la textura satinada del capillado marcaba un brillante diálogo con las asperezas de los fragmentos vírgenes, como si el escultor se empeñara en mostrar el contraste que puede extraer de su lenguaje al pulir algunas piezas o dejar que otras hablen por su cuenta sin intermediación de herramienta alguna. Aquel quinteto de trabajos permitió que la gente compartiera el gozo de Pascale en su tarea creadora y logró que ese placer se convirtiera en la forma ideal de la contemplación, entendida como un ejercicio de admiración y en definitiva como un disfrute colectivo. En ese momento el protagonismo de este escultor asumió su verdadero perfil entre los colegas del medio siglo precedente.

Porque un país que ha sido tan prolífico en pintura, últimamente ha resultado en cambio bastante avaro en materia escultórica, mientras tuvo en esta disciplina sus crisis y altibajos. Después de los académicos (con sus encargos heroicos y figuras ecuestres, sus obedientes desnudos y retratos de eminencias) llegarían los renovadores del Modernismo y las vanguardias, del fin de lo representativo y el auge de lo abstracto, del funeral de los materiales nobles y el triunfo de las sustancias humildes, del gran desafío visual para públicos no entrenados, y la apuesta a lo nuevo y lo insólito como medidas de la creciente libertad del artista. En todo ese trecho han sobrado los dedos de una mano para contabilizar a los innovadores magistrales de las décadas recientes. Allí es donde Pascale tiene una estatura asegurada, un sello inconfundible y una actuación destinada a perdurar.

Jorge Abbondanza

Montevideo, junio de 2012