Clareaba el día cuando el vapor “Venezuela” arribó al puerto de Montevideo y echó anclas en la rada, nebulosa de brumas matinales. Escoltada por la Comandancia de Marina, la delegación oficial abandonó el muelle en dirección al buque de bandera italiana, bandera a media asta que anunciaba, en cierto modo, el término no solamente de una vida sino de toda una época. Corría el mes de junio de 1901, y Juan Manuel Blanes regresaba finalmente al Uruguay, patria que había abandonado en el siglo XIX, su siglo —en un postrer intento de hallar el paradero de su hijo desaparecido, Nicanor—, y a la que retornaba ahora, en el siglo XX, descansando de sus innumerables trajines, glorias y decepciones en un féretro cubierto con las banderas uruguaya e italiana.

Concluía así su tránsito por esta tierra, tierra a cuyos cielos y atardeceres dio el color, y a cuyo espíritu dio los símbolos ante los cuales reconocerse. “Pintor universal” —explicó Raúl Montero Bustamante—, “representante ilustre de una época, por encima de escuelas y procedimientos fue el intérprete épico del sentimiento nacional de su país: él creó la epopeya pictórica de la patria, así en sus episodios históricos como en esa muchedumbre gaucha que arrancó a la realidad y a la poesía de nuestra vida campesina y en esa galería de retratos en que documentó la realidad y el espíritu de la sociedad urbana del siglo XIX. Ahí está su obra, su obra multiforme, en la que se advierte, sobre todo, como en la obra de los grandes pintores, el acento magistral que no declina, que no se marchita, que permanece y se acendra a medida que transcurre el tiempo”.

Con la desaparición física del artista había llegado la hora, entonces, de buscar las explicaciones para una vida tan intensa como extraordinariamente ligada al Uruguay, del que es a su vez causa y consecuencia. La tarea no se hizo demorar —desde Eduardo Acevedo, Joaquín de Salterain y Luis Melián Lafinur, la muerte de Blanes mereció en la prensa y en discursos la expresión viva e inmediata de sus contemporáneos—, y, como sucede con los individuos que no sólo crean su época sino que la sobreviven, se trata de una tarea que continúa hoy.

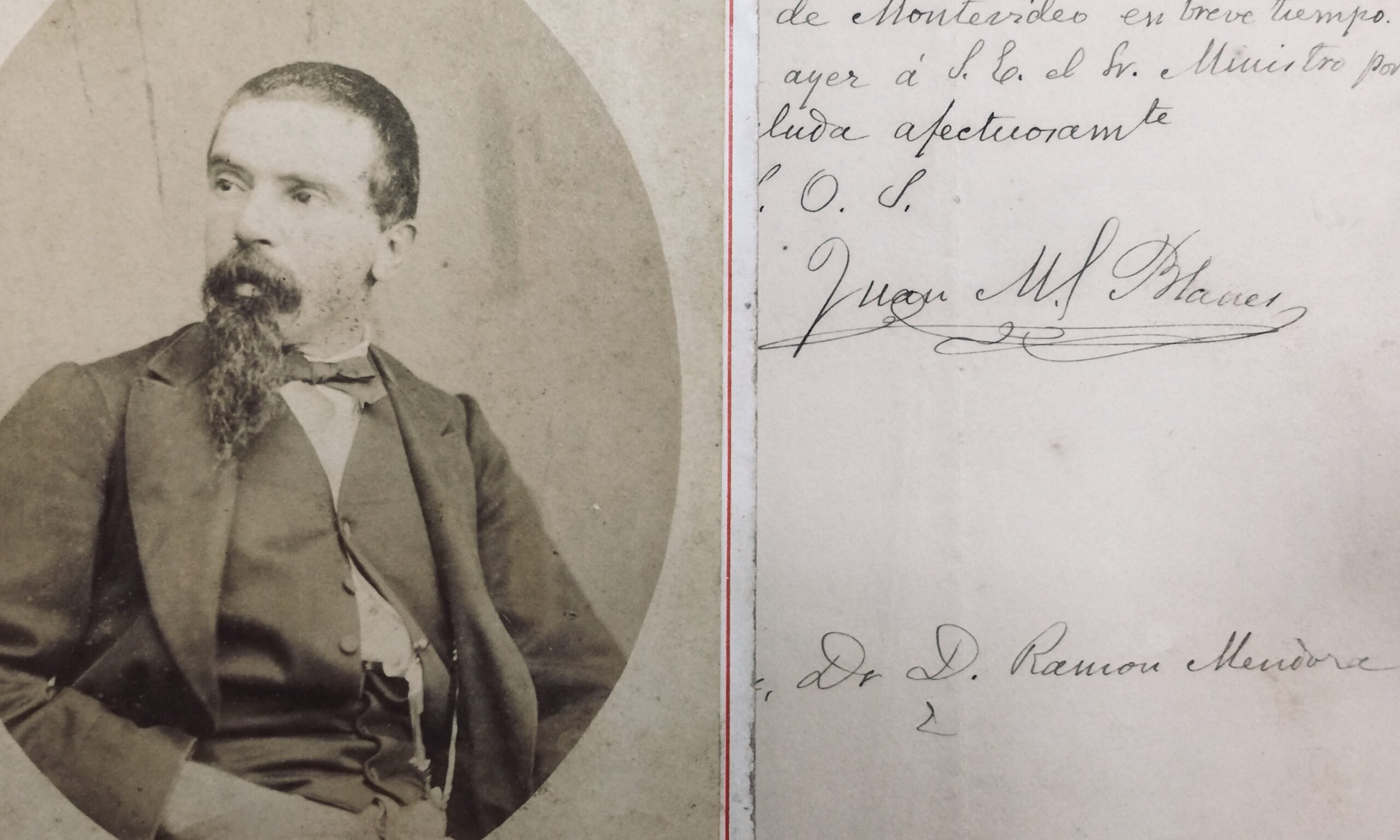

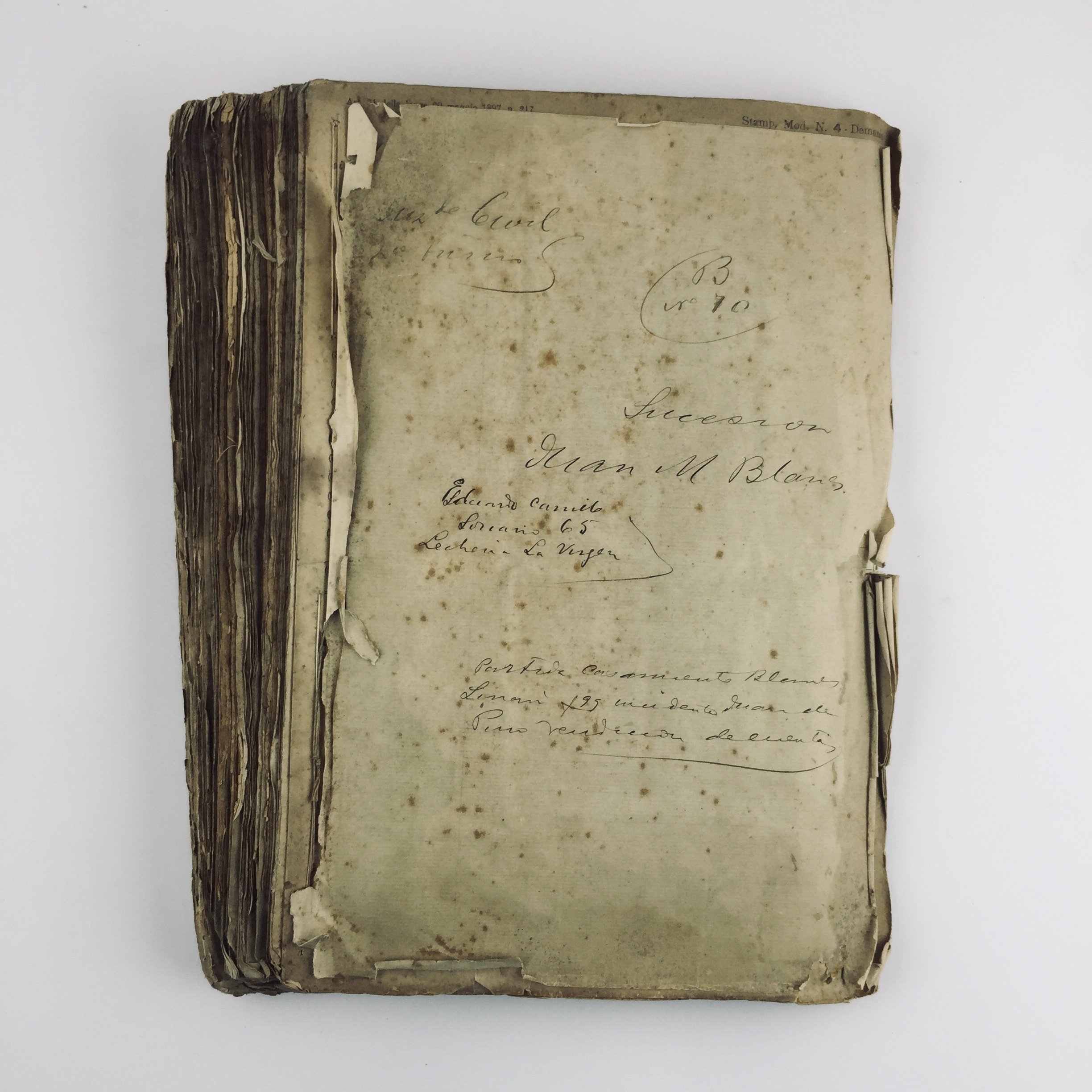

Lote 550. Expediente sucesorio de Juan Manuel Blanes

Presentamos en nuestra próxima subasta de diciembre de 2020 una serie de documentos que sin duda harán su aporte en esta historia, como el expediente sucesorio que contiene el complejo proceso iniciado tras muerte del artista, o la elocuente correspondencia mantenida durante la creación de la obra “El Gral. Roca ante al Congreso Nacional”, reveladora, una vez más, de la vehemente personalidad que lo impulsó, con cuidada caligrafía y en una carta dirigida al Dr. Ramón Mendoza, secretario de la Legación Argentina, a arremeter contra «el fotógrafo que no se ha dado cuenta de que la manera como ha parado a su modelo es más propia de un maula que del Dr. Pellegrini», no sin antes dejar en claro que, en su tarea creadora, él mismo actuaba “como los antiguos artistas egipcios, esto es, subordinado al canon que me preceptuaron los sacerdotes del pensamiento que me ocupa y sirvo”.

Ofrecemos, asimismo, los documentos manuscritos relativos a la concesión de la beca por la cual el Estado uruguayo le permitiera formalizar sus estudios en Europa, momento clave en la historia artística de nuestra República, y sin embargo ya anunciado por la lógica de los acontecimientos, pues, como escribiera Ramón de Santiago en “El Eco de la Juventud Oriental” en julio de 1854, “¿Quién no confía en que un joven que a los veintitrés años presenta unas muestras tan bellas de su genio llegue a figurar con el tiempo entre las capacidades artísticas? Su laboriosidad, ayudada por la protección de sus compatriotas, hará que se realice esa esperanza.”

Dando paso a los estudiosos que explorarán los detalles, quizás la historia de Juan Manuel Blanes —que todo lo pintó ardientemente, con prodigioso genio inventivo, creando el color, el volumen la expresión y el movimiento; hablando un lenguaje pictórico personal que, cuando contemplamos los gloriosos lienzos de la plenitud, nos obliga, imperiosamente, a volver los ojos hacia las pequeñas escenas campestres en que las figuras, envueltas en el aire trémulo, se mueven con soberana vida— tenga a partir de esta oportunidad una nueva pincelada.