Eran épocas agitadas en Montevideo. Fue el tiempo en que, en una confusa tarde de sopor veraniego —mientras las familias del patriciado local abandonaban la capital para refugiarse en sus quintas, temerosas de la amenaza de una nueva epidemia de cólera— morían asesinados los rivales y ex presidentes Venancio Flores y Bernardo Berro. Fue también el tiempo en que la república conoció su primera crisis bancaria, con la quiebra del Banco Mauá, a cuyas ventanillas acudían en corrida los desconfiados portadores de unos billetes sin respaldo en oro, mientras el presidente Lorenzo Batlle, en tradicional disputa entre blancos y colorados, sufría en el gobierno las insurrecciones del caudillaje que —una vez más— se dirimirían en el campo de batalla con la “Revolución de las Lazas” de Timoteo Aparicio, el enfrentamiento en que la legendaria lanza de tacuara tuvo su último protagonismo.

Corría el año 1868 y fue por entonces que Luis Freccero, un agricultor originario del norte de Génova que durante el invierno trabajaba como picapedrero, como mucha gente de su pueblo natal, moría en una cantera de Las Piedras tras la explosión de un barreno. Su hijo mayor, Juan Francisco Freccero —apenas un bebé al llegar al Uruguay—, debió entonces, con apenas doce años, ponerse al frente de la responsabilidad del hogar y asistir económicamente a su madre y a sus hermanas. Encontró la oportunidad en el llamado del comerciante alemán Oscar Spangenberg, que acababa de abrir una joyería en el corazón de la ciudad. El joven Freccero fue su primer empleado, dando así inicio a una historia que continuarían sus hijos, sus nietos y sus bisnietos.

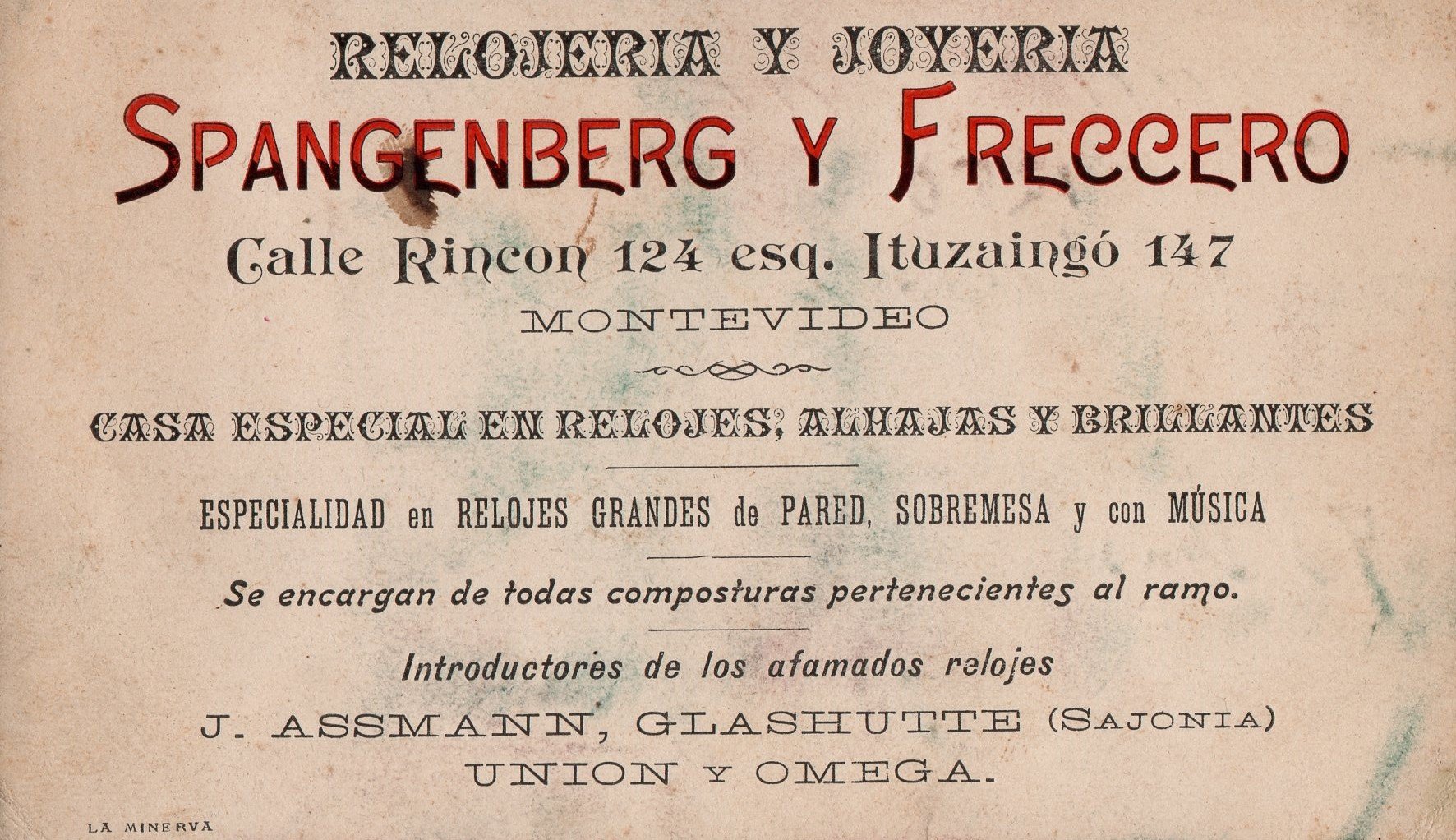

Los tres primeros locales comerciales, dedicados a la venta de relojes suizos y alhajas de oro, platino y piedras preciosas —y más tarde al rubro bazar con las más importantes firmas europeas de platería, cristalería y porcelana— encontraron sitio en la calle Rincón, ubicándose el último de ellos en la esquina de la calle Ituzaingó. Allí permanecieron, con vista a la Plaza Matriz, hasta que en el año 1907 se trasladaron a la planta baja de la casa que Buenaventura Caviglia, propietario de la famosa mueblería, había construido como dote para su hija Mariana en la elegante calle 25 de Mayo. La mudanza se creía provisoria y sin embargo allí se afincaron los Freccero por más de un siglo, conformando junto a otros comercios —las librerías Monteverde y Barreiro y Ramos, el Bazar del Japón y la confitería El Telégrafo, entre tantos otros— un centro comercial de primer nivel.

Para entonces hacía ya mucho tiempo que Francisco Freccero, que atendía al público vestido de chaqué, había pasado de empleado a socio. Finalmente, en 1914 y ya disuelta la sociedad entre él y los herederos de Spangenberg, dio su nombre y apellido al negocio que luego, tras su muerte en 1923, continuarían su viuda y sus hijos, y más tarde sus nietos y bisnietos. Fue una herencia que tuvo lugar en ambos lados del mostrador: hijos y nietos de los clientes que se paseaban por una ciudad vieja finisecular continuaron visitando el local de la calle 25 de Mayo lo mismo que sus abuelos. Hasta el día de hoy basta mirar alrededor para constatar ese estilo de lujoso confort que impera desde siempre en la Joyería Freccero, con sus amplias vitrinas donde centellean las alhajas y donde se admiran preciosos objetos de arte.